ニュース

ラティス・テクノロジーから発信する情報

お知らせ

【製造業DX×3Dを加速する】03.時を超えた物語‐日立建機の3Dパーツカタログ革新への軌跡

2025年8月19日

生物の進化と技術革新には、意外な共通点があります。たとえば、アリの進化は環境の変化によって加速しました。では、DXの進化にはどんな環境が必要なのでしょうか?

アリの世界は、想像以上に多様で驚きに満ちています。菌類の菜園を育てる“農耕アリ”もいれば、“酪農”を営むアリまで存在します。アブラムシのコロニーを育て、捕食者から守り、そこから甘い蜜を搾り取るのです。まるで熟練の酪農家のようです。驚くべきことに、人類が酪農を始めるよりも数百万年も前に、アリはすでにその技術を手にしていたといいます。

では、進化の舞台裏はどうなっていたのでしょうか。『眠れる進化』(アンドレアス・ワグナー著)によれば、アリの起源は1億4000万年前。顕花植物が“森林”を形成し始めたことで、アリたちは新たな生態的ニッチを手に入れ、ついには昆虫全体の20〜40%を占めるまでに繁栄しました。植物の多様化が、アリに新たな生活様式をもたらしたのです。1億年を超える時間が、アリを農耕や酪農までするアリに育てたのです。

生物の進化に比べれば、DXの歩みは一瞬のようなものでしょう。しかし、成功にはやはり環境が必要です。アリにとっての森林のように、DXが花開くための“森林”は、今、整っているのでしょうか? 3D設計、PLM、BOM(部品表)、BOP(工程表)、AI等。技術は揃いつつあります。では、最初に酪農を始めるのは誰でしょうか。今回は、3Dデータを活用したサービスDXで最先端を走る日立建機株式会社(以下、日立建機)の25年に渡る挑戦を紹介しましょう。

モノからコトへ、サービスが競争力を決める時代

製造業において、「モノからコト」への重要性はますます増しています。製品そのもので差別化する時代は終わり、製品に付随するITサービスやアフターサービスでユーザー体験を向上させようとする流れが加速しています。たとえば、自動車では、乗り心地をソフトウェアの自動アップデートで実現しようとか、車内をエンターテインメント空間にしようという時代に入りました。

このような流れは建設機械業界にも広がっています。有名なのは、現場の建機の稼働状況を遠隔で確認できるコマツの『Komtrax』というITサービスです。作業効率の良し悪しを素早く把握し、生産性の向上につなげることができます。また、日立建機はサービスソリューション『ConSite』により建機の稼働状況を遠隔でモニタリングしています。故障の予兆を事前に検知することで、最適なメンテナンスを実施し、機械のダウンタイムの低減につなげています。

建機のように長期間利用するものには故障がつきものです。しかも、機械のダウンタイムは事業の収益性に直結します。当然、ダウンタイムを短くできるかどうかは、建機そのものの競争力になります。ダウンタイムを最小化するようなアフターサービスが重要になってくるのです。

こうしたアフターサービスの重要性は、企業の経営戦略にも反映されています。実際、建機を提供している会社の投資家向けのIR資料には、必ずといってよいほど、アフターサービス事業の拡大という文言があります。グローバル製造業では、世界中のお客様の保有する製品のダウンタイムを最小化することが、ユーザー満足度の向上に直結します。そして、そのアフターサービスを支えるのがサービスドキュメントです。

アフターサービスを支えるパーツカタログ

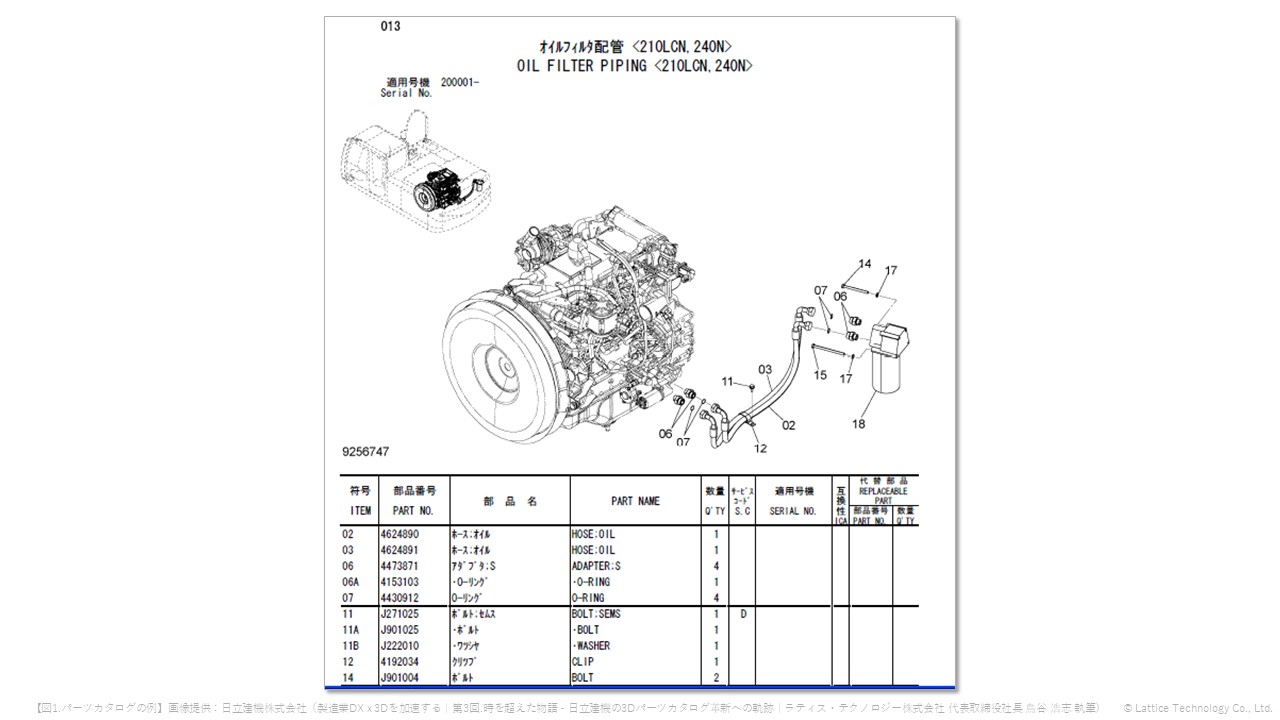

製品が故障した際、迅速な修理をするためには、故障部品を特定することが不可欠です。そのためのドキュメントがパーツカタログです。分解図を2Dのイラストで表現し、それぞれの部品とそれに関連する情報を対応付けたものです。ほとんどの会社では、紙に加えて、PDFやWeb上の情報としてパーツカタログを提供しています(図1)。

このパーツカタログのイラストを3Dベースに変更できないだろうか。2000年代初頭、ラティス・テクノロジー社ではインターネット環境で3Dモデルを利用できないか試行錯誤していました。そして2001年、Webベースの3Dパーツカタログを作成するXVL Web Masterを発売します。

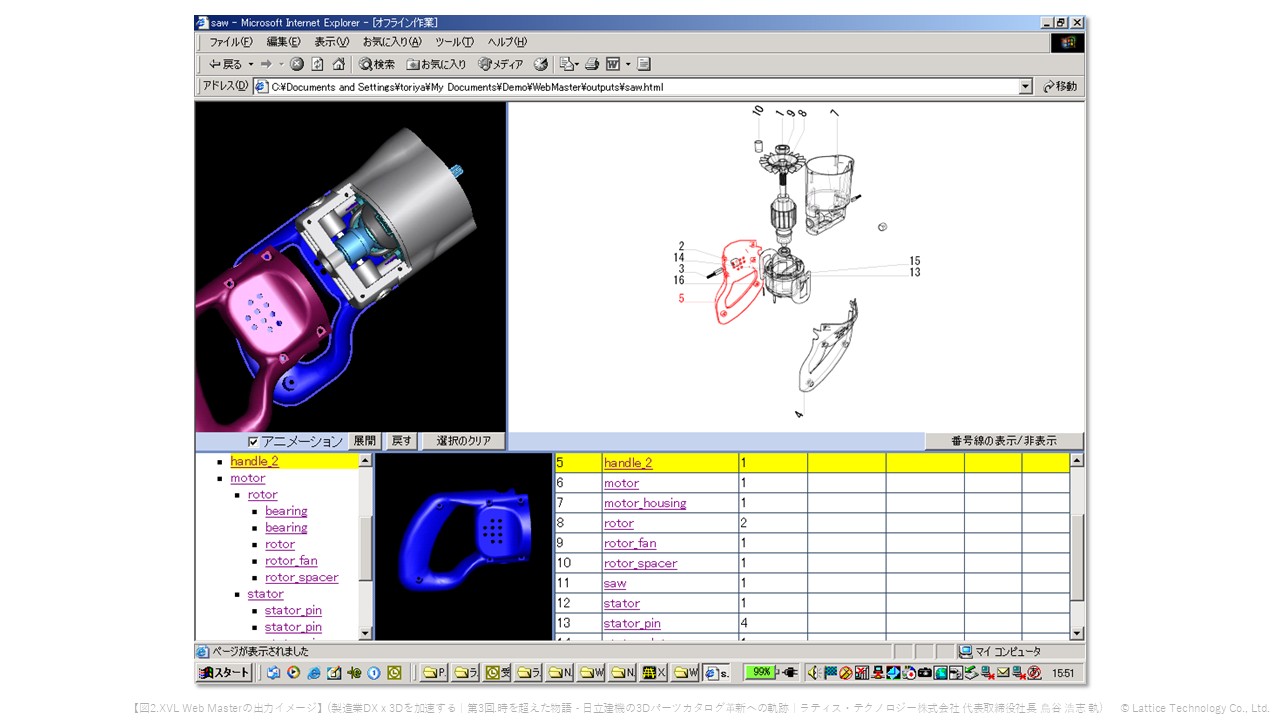

XVLは、3Dデータを軽量化する技術です。XVL Web Masterでは、製品を表現する3DモデルであるXVLを入力とし、自動的に部品の分解図を作成します。さらに、2Dイラストと3D部品やサービスのための部品情報を自動的にリンクし、それをWebページとして生成します。当時はデモをする度に、魔法のようだと言われました。生成されたコンテンツは、パーツカタログとしての基本要件を満足しています。四半世紀前のWeb環境で、ブラウザさえあれば図2のイメージを参照することができたのです。

3Dデータを開放する3つの技術潮流

これに注目したのが日立建機の大谷清彦氏(現カスタマーサポート事業部サービスマテリアル開発部長)でした。3Dデータを利用したパーツカタログシステムは、サービスドキュメントのあり方を刷新できるのではないかと考えたのです。さっそく、実際の3Dデータを利用してインターネット環境で運用に乗るか評価をしました。建機のエンジンの3Dモデルで、3Dパーツカタログを作成し、国内外でその表示に要する時間を計測したのです。

残念ながら、その結果は惨憺たるものでした。XVLでわずか680キロバイトのエンジンの3Dモデルを転送し表示することすら、2000年代初頭のネットワーク環境やPCの処理能力では、実用に耐えるレベルには程遠いものでした。国内拠点からだと数十秒、海外からだと5分強の時間を要したのです。3DパーツカタログをWebで利用するには、ネットワーク速度やPC性能があまりにも貧弱だったのです。

一方で、当時を振り返って大谷氏は以下のようにも語っています。「ビューを自由に変えることができ、クロスリファレンスができ、部品形状や『取り合い』も分かる。本当にコンセプト通りの良い製品で、3Dパーツカタログの魅力を十分に体験することができました」。3Dパーツカタログの可能性は確かに感じられた。そんな確信が、後の進化につながっていくのです。

事業拡大にも貢献した3Dモデルからのイラスト作成

その後、建機市場に膨大な需要が生まれます。2006年より適用開始された欧州における排ガス規制やBRICS諸国の発展により、同時期に発売される機種数が激増したのです。当然、サービスドキュメントを作成する部門への負担は激増し、ドキュメント作成プロセスの変革は待ったなしの状況になりました。3Dデータそのものを配信できないのであれば、XVLから利用したイラストを活用しよう、それが、このプロジェクトを主導した大谷氏の判断でした。

それまでは3D CADを利用して、製品の3Dモデルを部品レベルに分解し、これを2Dの図面データとして出力し、Adobe社のIllustratorでイラスト化していました。しかし、3D CADライセンス費用が高く、CADマシンの価格も高く、そのオペレータの確保も大変です。このままでは、サービスドキュメントがボトルネックとなり、製品の出荷に支障をきたす恐れがありました。

3D CADだとデータ量が大きくネット越しにデータをやりとりすることも大変な手間でした。そこで、軽量なXVLでデータを配信し、XVLからイラストを生成する手法に変えました。CADのライセンス費用も抑えられ、安価なマシンでもイラスト作成が可能になりました。

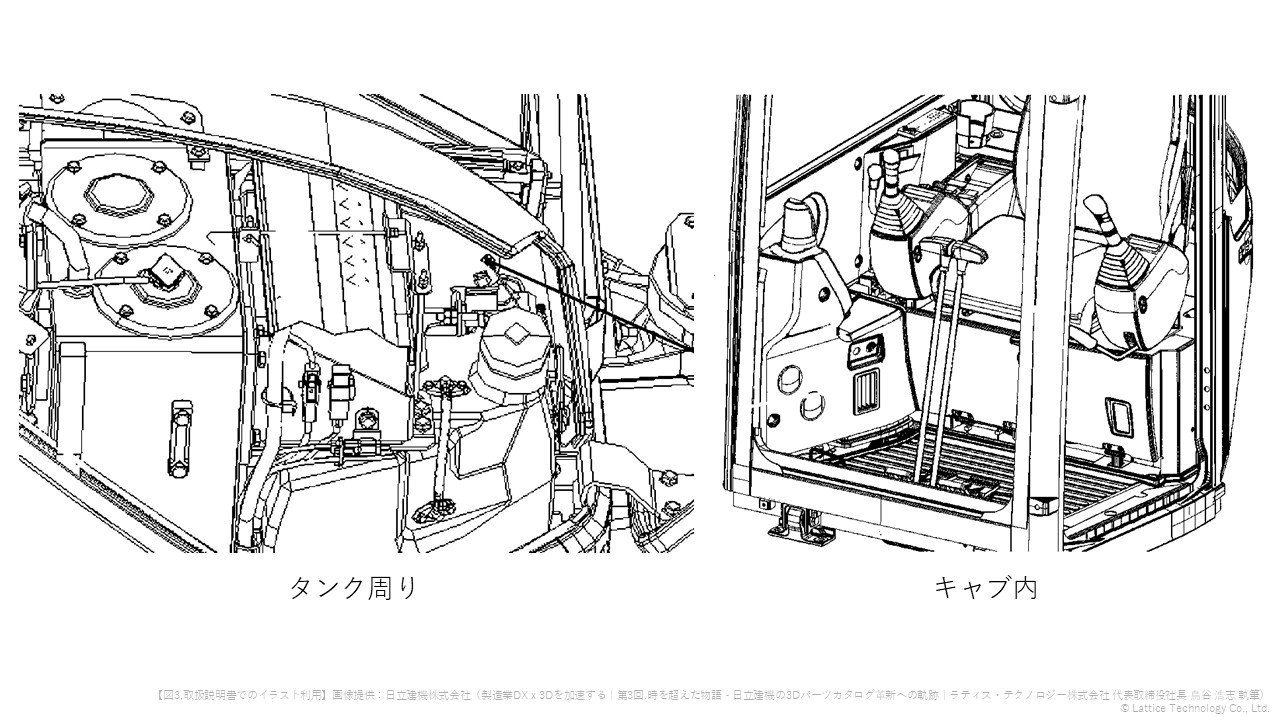

最大の効用は、イラスト作成作業そのものを協力会社に委託することが可能になったこと。つまり、作業が平準化され、サービスドキュメント制作のスケジュール管理が容易になったのです。当時、XVLから生成した取扱説明書内のイラストの例を図3に紹介しましょう。

3D CADを利用していたときに比べ、作成期間は20%、作成費用は50%を削減し、内作の作業も半減できたといいます。この効率化により、急増する製品ラインアップに対応可能となり、結果として市場拡大に追随できたのです。こうして、2008年までの急速な建機ビジネス拡大にXVLも貢献することができました。この経緯は『3Dデジタルドキュメント革新』(日本能率協会コンサルティング刊)に詳しく書きました。

日立建機の変貌

このような技術的な取り組みは、日立建機の事業成長とも密接に関係していました。1990年からグローバル展開が進み、海外の売上比率は2024年度の実績で84%となりました。

建機は厳しい環境で長年使われるという特徴を持ちますから、定期点検をしっかり行って適切な維持・管理を行うこと、そして、万が一機械が壊れた際には、いかにリカバリーを早くするかが重要です。このためには、実際にサービスを提供する代理店の活動を支援する多彩な選択肢を提供することが必要です。

売上の大半が海外となった現在、修理時に必要となる部品をいかに現場の近くに置いておくかといった部品のグローバルでの供給網の構築や、海外拠点へのサービスのための技術情報の提供も大切です。実地の技術教育に加え、オンラインによる教育、修理のための技術資料を準備する、さらに部品特定を迅速に行うためのパーツカタログの提供も重要になってきます。

そして、パーツカタログ3D化への再挑戦が始まった

サービス現場での部品検索の課題が顕在化する中、再び3Dパーツカタログへの挑戦が始まります。その背景には、部品を探す業務に多大な工数が使われていることがありました。たとえば、従来の紙のパーツカタログは、20トンクラスの油圧ショベルでは700ページにもなるといいます。

しかも、モデルチェンジを経るごとに製品が高機能化され、設計変更やオプション追加などに伴う改訂で、そのページ数が増大していくのです。当然、検索性は悪化の一途をたどります。その結果、検索する担当者の力量によって検索効率や精度にばらつきが起こるのです。

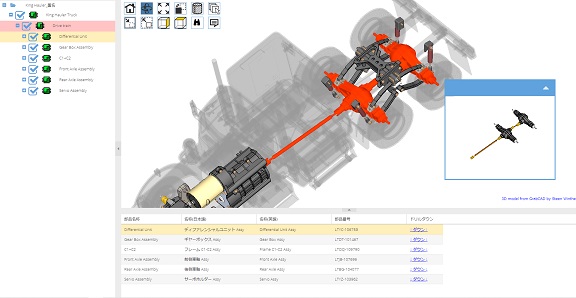

海外事業も拡大した現在、このような問題を回避するには、言語の壁を超える3Dを武器にサービスを支援する重要性が高まってきます。そのパーツカタログの転機が訪れるのは2018年、大谷氏がラティスの XVL Web3D Manager (以下、XVL Web3D)の存在を知ったときでした。図4にXVL Web3Dで作成されたパーツカタログサンプルを示します。PCはもちろんタブレットでも表示できるので、興味ある方はお試しください。

その頃、ちょうど会社も新たな取り組みへの挑戦を推奨していました。さっそくXVL Web3Dを実際に評価してみると、建機一台分の3Dモデルがパソコンだけでなくタブレット上でも表示できます。大谷氏は、ネット環境も充実してきた今、これなら実現できると確信し、3Dパーツカタログへの再挑戦を始めます。紙のカタログの限界を打破するために、XVL Web3Dが新たな可能性を示した瞬間でした。

理想の3Dパーツカタログを実現するための3つのポイントとは?

では、再挑戦にあたってどのような理想像を描いたのでしょうか。まずは、経験・知識がなくても、視覚的・直感的に目的の部品を探し出せることです。これを実現するために、大谷氏が掲げた3つの柱をご紹介します。

- 製品一台分を高速に3D表示できること

8000もの部品から成る建機一台を現場が許容できる時間内に表示できること。パーツカタログには正確性が求められるので、起動時には建機モデル全体をフル表示すること。さらに、号機ごとに3D表示可能にすること。 - 製品の3Dモデルを起点に部品検索ができること

実機では目視できない故障場所であっても、見たい部品を簡単に探すことができること。3Dモデルを利用して、外側の部品を半透明にしたり、非表示にすることで故障個所を特定できること。 - 使う場所を選ばず利用できること

タブレットでもPCでも多様なブラウザ上で表示可能にすること。作業環境に応じた場面で利用可能な3Dパーツカタログを提供できること。

これらの課題は、XVL Web3Dの技術によって一つひとつ解決され、現場での実用に耐える3Dパーツカタログの実現へとつながっていきました。XVL Web3Dはマルチデバイス上で3Dモデルを高速に表示する技術で、多彩な3Dモデル表示機能を提供しています。製品が複雑化、大規模化していくので、その3Dモデル表示高速化は常に課題ですが、ネットワークの太さやサーバーの性能も加味し、最適の速度を出せるように調整しました。

3Dパーツカタログ再挑戦の舞台裏

実は、大谷氏は、「号機別の3D表示ができなければ、3Dパーツカタログをやる意味はなかった」とも吐露しています。なぜなら、建機は号機ごとに仕様が異なり、正確な部品特定には個別対応が不可欠だからです。パーツカタログの3D化を成功させるキーは、製品仕様の異なる号機ごとの製品に対応するパーツカタログを準備することになります。

このためには、各号機に対応する3Dデジタルツインを準備する必要があります。これは次の3つのステップで実現できます。

- 部品の3Dモデル整備

- 3DモデルとサービスBOMとの紐づけ

- 号機ごとの3Dモデル抽出

まず、3Dモデルを整備する

それでは、必要な3Dモデルをどう整備していったのでしょうか。幸い同社では10年以上前から、新製品設計はすべて3D CADで設計しています。とはいえ、その3Dモデルを利用するには、設計部門の賛同を得ることが必須です。設計からすれば、機密情報の塊である3Dモデルの扱いには慎重になります。

設計部門の情報漏洩リスクの懸念は、XVLの形状変更機能と表示仕様によって払拭しました。微妙に形状を自動変更することで、正確なリバースエンジニアリングを防止できるのです。さらに、端末上には表示する3Dデータを残さないという仕様にもなっています。こうして、設計も納得してくれ、内製部品の3Dモデルを準備できるようになりました。

残った問題はサプライヤからの購入部品についてです。こちらは、以前から設計用には3D CADモデルを入手していました。これをサービス用に社外展開することで各社と調整します。最終的には必要な内製部品に加え、購入部品の3Dモデルも整備していくことができました。

次にBOMを整備し、バリエーションにも対応する

次の問題は、3DモデルとBOMとの連携です。同社には、整合性ある部品表を構築するためのBOMを整備するシステムがありました。それを改修することで、サービスBOMを構築することができたといいます。あとは、部品番号をキーに3DモデルとBOMを連携させることで、製品と同等の”3Dデジタルツイン”を構築することができます。

一方、現状のパーツカタログでは一冊の中に、複数のグレードを表現することが可能です。その中には、グレードごとにオプションも多数あります。これを表現するために、全バリエーションを表現する3DモデルをXVLで表現することにしました。

まず、製品を構成するすべてのサブアセンブリをXVLで準備します。次に、別に準備した組み合わせの情報を利用して、部品を配置・アセンブリすることで、号機に対応した3Dモデルを生成できます。号機ごとに製品と同等の3Dデジタルツインを作成し、そこから号機に対応する3Dパーツカタログを自動生成する仕組みを構築したのです。

号機ごとのパーツカタログを実装する原動力となったXCM

この仕組みを支えるのが XVL Content Manager (以下、XCM)です。XCMの中に製品を構成するすべてサブアセンブリの3Dモデル、つまりXVLを入れておいて、バリエーションごとに最終製品を組み上げて、3Dパーツカタログを生成します。XCMには、各部品の設計変更に追従して、3Dパーツカタログを半自動で更新する機能もあります。

高価なコンテンツ・マネージメント・システムがなくても、バリエーション表現と設計変更追従ができることは、3Dパーツカタログの運用を成功させるための極めて重要なキーポイントになります。XCMに関しては、以前の ブログ で紹介しましたので、参照ください。

実際の3Dパーツカタログの導入効果

それでは、このようなコンセプトで実装されたパーツカタログの3D化は、現場のサービスパーソンにどのような効用をもたらすでしょうか。ここでは3つリストアップしましょう。

- 検索効率の改善

3Dパーツカタログは、2Dパーツカタログと比較して部品検索効率が20%向上したと大谷氏は語ります。何百ページものカタログを右往左往する2Dパーツカタログと異なり、現物と対比しながら、探したい部分を指定し、それをおおう部品があれば、半透明表示して、初心者でも探したい部品に直感的に行きつくことができます。 - 検索精度の向上

2Dパーツカタログでは、ワイヤハーネスの接続する2つの部位が何十ページも離れていたりして、どことどこを連結しているのかが明確ではありませんでした。しかし、3D表示なら取付け位置や周辺部品との連結も一目で確認できます。結果として、部品の誤発注を抑制する効果もあるといいます。 - 情報量の最適化

2Dパーツカタログは数百もの2Dイラストが必要になるので、数百ページにもなります。一方、3Dパーツカタログでは、一つの3Dモデルを様々な視点で見ることができるので、数百ものイラストを置き換えることができます。したがって、ページ数も大幅に削減することができます。

このように、3Dパーツカタログ導入によって、サービスの生産性を革新することができます。グローバルに展開している製品であれば、世界で何百人もの人が、毎日いくつもの部品を検索していることでしょう。部品検索の速度と精度を劇的に向上させることで、莫大な工数低減を実現できるのです。図5に実際に日立建機で利用されている3Dパーツカタログを示します。

さらなる3Dパーツカタログの今後に向けて

最後に大谷氏に、今後の3Dパーツカタログの方向を尋ねてみました。詳細は 対談記事 に譲りますが、ここでは、その大きな方向を3つにまとめてみましょう。

- 適用機種の拡大

同社では新製品はすべて3D設計となっています。しかし、海外向けのバリエーションまで考慮するとBOMの整備が追い付いていません。このBOMを徐々に整備することで、あらゆる号機に対応したサービス構造を持つ3Dモデルを準備するプロセスが整備され、3Dパーツカタログの適用範囲が拡大していくことでしょう。 - 海外展開

海外の方が3Dパーツカタログへの関心が高かったこともあり、同社では、準備が整い次第海外向けの3Dパーツカタログ配信を始めようとしています。ネットワークインフラの課題もStarlinkのような衛星経由のネットワーク登場がするなど解決しつつあり野外でもネットワーク経由のサービスが可能になりつつあります。 - ワクワクするような技術の活用

こうした基盤が整ったことで、次は新たな技術の応用フェーズへと進むこともできるでしょう。実は、3Dパーツカタログというのは、3Dモデルをサービス現場まで届ける「飛び道具」になっています。現場に3Dモデルがあれば、VR空間で実機の代わりに3Dモデルを使って訓練したり、AR技術を利用して現物の上にサービス手順を3Dで表示したりすることも可能です。ワクワクするような3D技術の活用で、サービス現場をさらに革新していくことが可能になるのです。

眠れるイノベーションが目覚める時

冒頭で紹介したアリは、その誕生から一億年、悠久の時を超えて、隆盛の舞台に立ちました。小さな体に秘めた知性で、酪農という驚くべき発明が結実したのです。しかし、その結実には環境の大きな変化が必要でした。『眠れる進化』によれば、生命は時期が熟す前、つまり環境が整う前に、イノベーションを起こすことが多いといいます。アリの繁栄を後押ししたのは、顕花植物の爆発的な進化で多様な環境が生まれ、やがて“森林”が形成されたことでした。

イノベーションは、環境という舞台が整ったとき、静かにその幕を開けるのです。そして今、3Dパーツカタログという進化の物語が、静かに、しかし確かに動き始めています。25年の歳月を経て、ついにその構想が現実のものとなろうとしています。日立建機における3Dパーツカタログの取り組みが結実しようとしているのです。

3D設計の普及、ネットワークインフラの充実、タブレットの定着、そして、XVL Web3Dの誕生とVRやAR技術の登場。これら多様な環境の進化が織りなす“森林”の中で、3Dパーツカタログは育まれ、今まさに世界へと羽ばたこうとしています。

(ラティス・テクノロジー株式会社 代表取締役社長 鳥谷 浩志)

【用語解説】

- ・XVL:XVLとは、ラティス・テクノロジーが開発した、世界トップ水準の3D基本性能を持つ3D軽量化技術です。製造現場に蓄積された3次元CADの大規模データを活用するソリューション基盤として、国内外の数多くの企業で採用されています。

【その他】

- ・XVLはラティス・テクノロジー株式会社の登録商標です。

・その他記載されている会社名、製品名など名称は各社の登録商標または商標です。

著者プロフィール

鳥谷 浩志(Hiroshi Toriya)

ラティス・テクノロジー株式会社 代表取締役社長/理学博士。株式会社リコーで3Dの研究、事業化に携わった後、1998年にラティス・テクノロジーの代表取締役に就任。超軽量3D技術の「XVL」の開発指揮後、製造業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を3Dで実現することに奔走する。XVLは東京都ベンチャー大賞優秀賞、日経優秀製品サービス賞など、受賞多数。内閣府研究開発型ベンチャープロジェクトチーム委員、経済産業省産業構造審議会新成長政策部会、東京都中小企業振興対策審議会委員などを歴任。著書に 「製造業の3Dテクノロジー活用戦略」 「3次元ものづくり革新」 「3Dデジタル現場力」 「3Dデジタルドキュメント革新」 「製造業のDXを3Dで実現する~3Dデジタルツインが拓く未来~」などがある。

最新のXVL関連情報をお届けするXVLメルマガを配信しています!