メカ・エレキ、CAD・BOM連携がもたらす

エンジニアリングチェーン革新

株式会社図研

上野 泰生 様

プリサイト事業部 常務取締役 事業部長

イベントレポート

セミナーでの講演をレポートで公開します

事例紹介

株式会社図研

上野 泰生 様

プリサイト事業部 常務取締役 事業部長

図研はエレクトロニスCADのトップベンダーとして、国内では60%、世界でも2位のシェアを確保しているが、エレクトロニクスだけではなく製品設計全体の設計領域をカバーすべく、2010年にプリサイト事業部を設立しPLM、3D事業を展開してきた。ラティス・テクノロジーとはトヨタ自動車様に次ぐ16%の株式を保有した上で、技術提携を行っている。

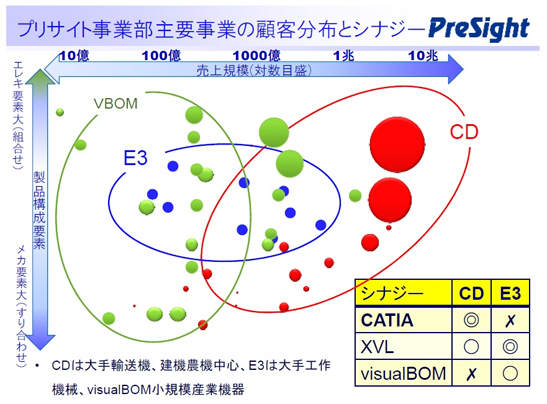

事業のポートフォリオのひとつめとして、ケーブリング関係のビジネスが伸びている。自動車メーカでのライセンスビジネスは一巡したが、現在はサービスビジネスが伸びている。また、新たなワイヤーハーネスCAD E3.を、ドイツのCIM-TEAM社の買収により取得し、日本の工作機械市場にマッチするように作り込んだ結果、ここ数年で、市場は大きく伸びてきている。

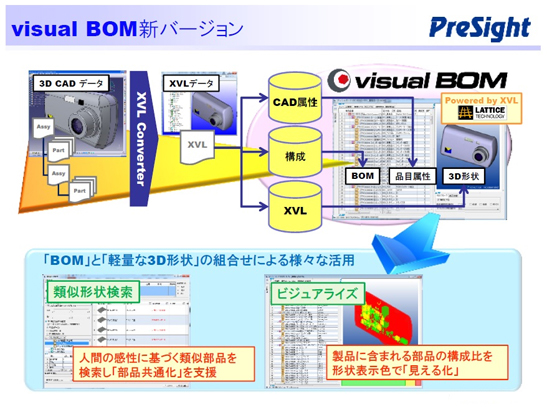

2つ目はBOMビジネスだ。昨年visiual BOMというXVLとBOMを融合した市場に投入した。設計が利用するDesign BOMとしての位置づけを確立し、これも高い評価を受けている。また生産管理システムの東洋ビジネスエンジニアリング とのアライアンスにより、同社MC-Frameのフロントエンドとしての引き合いも、増加している。

3つ目のメカ CAD については、大型案件は少なくなってきている。但し設計者CAEについては「解析工房」という有限要素法、構造解析のセミナーが、堅調に伸びている。これらにより、事業全体としては、昨年対比では、30%程度の大きな業績の伸びとなった。

ケーブリングデザイナーは主に、自動車メーカや、農機建機メーカに導入されている。E3は工作機械メーカを中心に導入が進んでいる。一方visual BOMは、数十億円から数百億円規模の産業機器メーカが、主な市場だ。XVLとのシナジーは特にこの工作機械メーカ、産業機器メーカを中心に、ワイヤーハーネスや、BOMとの連携が今後も期待されている。

ソリューション別ユーザ分布では産業機器メーカが6割、輸送機メーカが3割。ライフサイクルが長く、10年15年と製品メンテナンスを行う製品に対するソリューションとしての、有効性が高いことがわかる。

モノづくりにおける、情報の流れには、大きくエンジニアリングチェーンとサプライチェーンの2つがある。そもそもこの2つのチェーンは、その特性が異なるため、上手くつなぐことが難しい。図研はCADとBOMを組み合わせることで、特性の異なる情報チェーンをつなぎ、モノづくりプラットフォームとしている。実は15年前にエレキの世界で同じ事を実現しており、visualBOMはこれをメカも含む製品全体に展開したものである。

通常メカCADは、エレキと異なりでデータサイズが大きく、BOMに紐づけられると重くて動かない。超軽量のXVLを採用したのは、これを解消し、設計段階で3Dデータを通じて、原価や実績情報を見ることができるようにする事が目的である。これにより、上流で、コスト比較や部品交換などのトレードオフが可能となり、また手配、生産側からもコスト競争力のある部品を、設計へ提案することにも成功している。工場での活用においても、設計変更の際に、事前に変更データをBOMに関連付けて確認出来る点が、好評である。

次の活用段階として、サービスや営業が、3D情報やBOMを、PCではなくポータビリティの高いiPadなどのデバイスなどで参照できることを検討している。

ビジュアライズ機能を新たに実装したが、これはBOMが持つ、コストなどの情報をもとに、形状の色を変えるなど、設計者の直感に訴えかけるしくみを実現している。また類似形状検索については、似た部品を形から検索するのに加えて、ボスや穴の数などの要素からかも検索を可能とした。メカ設計者は、類似した部品でも、見つからなければいちから作ってしまう傾向にあるため、これを防ぎ、部品の共通化や流用を促すことを狙っている。

visual BOMの新しいオプション機能として、マトリックスのBOMを表現するvisual Configurator をリリースした。産業機器では特に多い、顧客ごとの要求をそのまま受けるのではなく、モジュールの共通化やバリエーションの標準化により、手配機種をBOMと組み合わせて完成させる、いわゆるモジューラーデザインを支援する機能である。

E3(ワイヤーハーネス)のパネル設計をXVLで3D化する機能を、来年初頭にリリースする。 またエレメカハイブリッドDRとして、好評いただいているXVL Studio Zを、ODB++に対応する。これにより、ほぼ世界中のCADがサポートされることになる。 CAE関連では、設計者解析を支援するために、フリーソフトを利用した無償セミナーを開催し、設計者CAEの必要性と実現性を、味見して頂く機会を提供している。

そして新たな切り口として、社内の種々雑多な情報をナレッジ化し、ユーザへプッシュする、Knowledge Explorer という仕組みを研究開発中である。各企業において、定型化されている情報は20%ほどしかないといわれている。サーバやフォルダに眠ったまま全く使われていない、多くの貴重な情報を上手く掘り出し、ナレッジ化していくのが、このソリューションである。

リ・インベンションとは、同質的なスペックの競争を行うイノベーションから抜けだして、今あるものの不合理な点を直し、感性の部分で使いやすさをあげていく、あらたな開発アプローチである。たとえばiPad はPCをリ・インベンションしたと言える。 iPadは、ベッドの上でウエブブラウジングする、動画を見る、メールを打つなど、一見今までのPCができそうで、できなかった事が、心地よくできる。Appleに特別な技術力があるわけではなく、携帯性や電池の持ち、ジャイロを使った画面のローテーションなど、痒いところに手が届くつくりこみを、細部までなされている点が、今までの中途半端なノートPCやタブレットPCはとはことなる。まさに、技術力の競争ではなく、構想力の勝利といえるであろう。

これら一般消費財だけでなく、モノづくりITも成熟期に入っており、RFPなどで評価可能な比較だけではなく、ユーザの感性に訴えかけるような、モノづくりITの考察を、今後もさらに重ねていくつもりである。

XVL 3次元ものづくり支援セミナー2013

講演レポート

メカ・エレキ、CAD・BOM 連携がもたらすエンジニアリングチェーン革新

株式会社図研

プリサイト事業部 常務取締役 事業部長 上野 泰生 様

グローバルな観点からの3Dデジタルエンジニアリング活用の経緯

トヨタ自動車株式会社

車両品質生技部 主査 石原 明 様

CATALOGCreatorを利用して電子パーツカタログ作成に於ける飛躍的な 生産性向上を達成したユーザー事例のご紹介

TID Informatik GmbH

Business Processes Technical Director Mr. Rafi Boudjakdjian

3D データ活用の取り組み

株式会社ニコン

映像カンパニー 開発本部 開発管理部 ST課 マネジャー 佐谷 大助 様

製造業ルネッサンスをグローバルに支援する XVL パイプライン

ラティス・テクノロジー株式会社

代表取締役社長 鳥谷 浩志

技術伝承を実現する真のテクノロジーとは

株式会社日立ソリューションズ

営業統括本部 クロスマーケット営業本部 戦略営業部 主任 竹内 克則 様

現場主導の 3D 活用事例紹介

株式会社アルゴグラフィックス

第4事業部ビジュアライゼーション推進部 部長 大森 英明 様

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。